【正能量】21歲港男投身救傷隊做義工 考急救證書履行初心拯救生命

發布時間: 2019/10/16 12:03

最後更新: 2020/05/18 12:19

▲ 21歲的吳梓康,3年前加入聖約翰救傷隊,全因一份想幫人的心。

心跳停頓於國際的存活率為5%,香港只得2.3%,反映情況相當嚴峻。有年輕義工主動投身救傷隊,希望為社會出一分力,拯救生命。

年輕義工︰救人是使命

今年21歲的吳梓康,3年前加入聖約翰救傷隊,全因一份想幫人的心。讀有關護病學的學科,但急救是較針對性的即時幫助,若當下處理不當和忽視,可能會演變成大問題,故想學習。他花約1個月時間考獲心肺復甦法(CPR)及自動體外心臟去顫器(AED機)證書,跟資深的師兄姐一同救人。

於運動賽事、大型活動當值,有時更會做救護車晚間義工。非當值時間,梓康也試過為人急救。遇過大大小小的求助個案,他最深刻的是一場在青衣體育館的羽毛球賽事。

有人突然暈倒,檢查後發現他無呼吸脈博,口腔也有出血的情況。故先為他止血防止感染,再做CPR和AED機,電擊第二次後他開始有微弱的脈博,直至救護員來到再送院,最後幸好沒事。

將一個生命從鬼門關救出來,梓康坦言相當有滿足感和成功感。而每次跟病人的溝通、連結,窩心的回應總令梓康印象深刻,短短數分鐘的交流,彼此就因而變得親近。面對每個病人,他指也要打醒十二分精神。

經驗尚淺也好,把病人當朋友,盡量了解多點。照顧他,同時留意他的需要。如撞倒額頭表面出血,但可能病人中間有暈過或想嘔。

問多幾句,留意和了解他的狀況;即使是拿塊膠布般的小事,只要他需要幫忙,我也樂意去做。

許多時單靠表徵未必知道病發原因,多問多觀察,才能分析病情屬嚴重還是輕微,釐清風險。梓康展現了的,是一份無私與真誠的專業態度——多走一步、保持警覺、盡力付出。

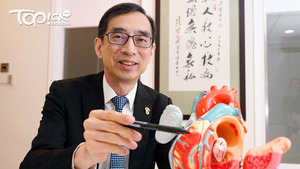

及時心外壓存活率增2至3倍

香港東北扶輪社前社長、心臟科專科醫生王泰鴻引述數年前做的一項研究,電話訪問數百位市民,數據顯示9成8市民願意在自己失去意識、不省人事時接受非醫護人員急救,但同時間,受訪者中只有少於兩成人曾學過CPR。

有些歐美國家,學過急救的人可達5成。而亞洲地區如台灣、日本等,更已加入在中、小學課程內。

因心跳停頓而不支倒地的常見原因,為突發性心肌梗塞,而導致心室顫動。CPR、AED機能救回這類病人的機會率最高,兩項技術主要針對突發性的心臟病。

心跳停頓的病人,情況基本上已屬最差,面臨瀕死狀態。若即時有心外壓幫助,加上急救法全套連人工呼吸按着做,存活率最高可增加2至3倍。

不少人擔心做錯,怕救不回病人需承擔責任,王醫生解釋像踢十二碼一樣,龍門救不到球是應該的,CPR亦如是︰

病人已面臨最差情況,做急救未必一定能救活他,但至少讓他有一個機會。只要對自己有信心,冷靜和果斷地使出學過的正確方法,就不會有問題。

救不到沒人會怪你,但救到的話,你就做了一件非常有意義的事。

急救應納入常規課程中

外國有立法規定在人流多的地方,必備配有AED機,但香港沒有。或家裏有人患心臟病,近親需去學CPR傍身,但香港只能靠民間組織宣傳。「若政府能從教育着手,才最有效,在通識、生物課花一節去教,至少有一個認知,有常識可以救人。」王醫生補充。

4年前,香港東北扶輪社跟香港聖約翰救護機構合作,提供大型的的心肺復甦訓練。望能教育市民,將急救法變得普及。去年更將計劃延伸至中學及大學,提供入校的心肺復甦法及去顫法訓練,提高年輕人的急救知識和警覺。13歲或以上可參加,約7小時完成課程,經過考核後會獲證書。部分基層學校的學生,更可全體免費學習。

學生才是我們的未來,有事發生時是救人的那一個;性命好寶貴,沒了就是沒了。

撰文 : 吳霆俊 TOPick 記者