焚化爐|I・PARK2第三季交環評報告 建造期或有望縮減兩年

發布時間: 2024/06/18 15:57

最後更新: 2024/06/18 23:34

▲ I・PARK2 的參考建築設計。(環境局圖片)

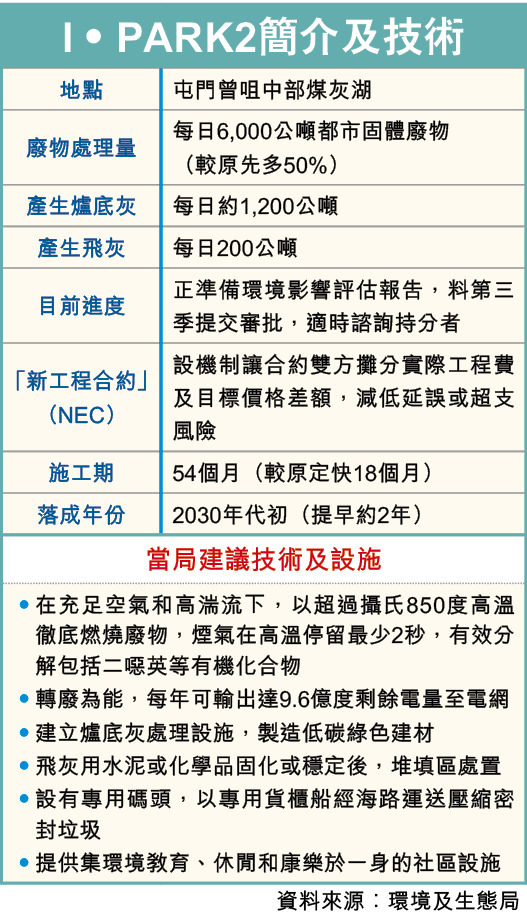

本港每日棄置逾1.1萬噸都市固體廢物於堆填區,垃圾徵費無限期暫緩,政府指會加快建設垃圾焚化爐,確保2035年停止使用堆填區處理垃圾。據環境及生態局提交立法會的文件,首個位於石鼓洲的焚化爐I・PARK1目標明年內投入運作,而位於曾咀、處理量可達每日6000公噸的I・PARK2擬議設計也曝光,當局建議在I・PARK2建立爐底灰處理設施處理兩個焚化爐焚燒後產生的爐底灰,亦會設有專用碼頭等,惟現時將垃圾焚燒產生的飛灰資源化利用的處理技術尚未成熟,屆時I・PARK2或會每日棄置200公噸飛灰於堆填區;I・PARK2的環評報告預計今年第三季提交審批,建造期亦或有望縮減兩年。

政府前年公布計劃在屯門曾咀中部煤灰湖的18公頃土地上發展I・PARK2時,初步設定處理量約為每日4,000公噸,預計於2030年代初落成。當局在文件指,深入研究和與業界及承建商詳細討論後,認為在善用I・PARK2的土地和採用最先進技術的情況下,其處理量預計可以增加最多50%, 即由每日4,000公噸增加至每日6,000公噸。同時綜合專家團隊及內地大型垃圾焚燒設施企業的意見,料建築期約可由原本預計的約72個月,縮減至54個月,較原定預計時間加快25%或18個月,他們也預計透過加快建築時間,以及同步進行多項前期工作,I・PARK2可望較原定估算時間提早約兩年完成。

當局指,會研究透過精簡程序及同步進行多項工作,同時研究於合約條款中引入適當經濟誘因,以鼓勵承建商加快建築進度,亦提到建議使用「新工程合約」(NEC)制定I・PARK2的合約文件,NEC設有機制讓合約雙方攤分實際工程費用和目標價格的差額,藉此推動僱主代表和承建商協作,共同擬定最具成本效益的施工方案,有助減低項目出現超支情況。

文件提到,勘查和設計研究建議擬議的I・PARK2採用先進的焚燒技術,在充足空氣供應和高湍流的情況下以攝氏850度以上的高溫徹底燃燒廢物。煙氣亦要在這高溫停留最少兩秒,以分解包括二噁英在內的有機化合物。I・PARK2會採用國際認可較先進和嚴格的煙氣排放標準,包括國家標準和歐盟標準。以二噁英為例,研究建議擬議的I・PARK2參考歐盟的標準,採用每標準立方米0.04納克毒性當量值。此外,研究建議I・PARK2採用先進的空氣污染控制系統,在運作時監察煙氣排放,以確保符合的排放標準。而在廢物處理過程中,回收的熱能將用以發電供設施內部使用,剩餘的部分將輸出至電網,當局預計I.PARK2每年可輸出9.6億度剩餘電量至電網。

文件又指,為節省工程成本,建議I・PARK2的設計以「目的為本,實而不華」為原則,同時參考T・PARK提供集環境教育、休閒和康樂於一身的社區設施,將透過不同的渠道了解持份者對上述社區設施的意見。

文件稱,在焚燒的過程中,垃圾中的惰性部分因不能燃燒,會殘留在活動爐排底部排出而成為爐底灰,其體積只是原來的10%,將研究在I・PARK2建立爐底灰處理設施,以處理I・PARK1和I・PARK2所產生的爐底灰,以I・PARK2每日最高處理量6,000公噸為例,初步估算I・PARK2每日會產生約1,200公噸的爐底灰。爐底灰經處理後,可以用於製造低碳綠色建材,例如低碳水泥、非結構混凝土骨料和路基中間墊層骨料等,減少以堆填方式處理爐底灰,當局建議在標書中邀請承建商提出具有成本效益的回收方案,同時符合市場對低碳綠色建材的需求。

而除爐底灰,當局亦預計I・PARK2全面營運時每日會產生約200公噸飛灰,飛灰一般含較高濃度的重金屬,需要分別處理。惟當局指,參考內地和其他地區的經驗,目前將飛灰資源化利用的處理技術尚未成熟和成本較高,故建議採用現時主流的飛灰處理方法,即使用水泥或化學品將飛灰固化或穩定化後,棄置於堆填區,待技術條件成熟和符合成本效益的情況下,才考慮將飛灰資源化利用。

當局又稱,預計I・PARK2主要接收現時經廢物轉運站壓縮密封後,以專用貨櫃船經海路運送的廢物,只有部分廢物由附近地區以垃圾收集車或貨櫃車經陸路運送。為更有效接收經海運的廢物,項目將會設有專用碼頭,讓垃圾貨櫃更便捷地吊運至廠房作後續處理。

當局指,正準備I・PARK2環境影響評估報告,預計今年第三季提交審批,且由於有關建造貨櫃船專用停泊設施涉及海事工程,會按照《前濱及海床(填海工程)條例》進行法定程序,包括為該海事工程刊憲;並會適時就擬議的I・PARK2工程諮詢相關持份者,包括屯門區議會、相關鄉事委員會和環境諮詢委員會等。

至於每日處理量達3000公噸的I・PARK1,其填海工程、海堤和防波堤的建造工程截至上月已大致完成,承建商現正在人工島上進行地基、土木、廠房、煙囪、樓宇和結構工程。餘下的工程項目主要包括屋宇設備、機電系統及廠房的安裝工程、以及設施的營運測試等,目標明年內投入運作。當局並提到,會研究在北部都會區物色合適用地興建I・PARK3,為北部都會區人口提供長遠必需的廢物處理服務。

環團綠惜地球指,按照政府的人口估算,2035年香港人口大約有804.6萬人,比現在多大概一成。《香港資源循環藍圖2035》承諾要將人均廢物量減少40%-45%,一加一減之下,即使迫不得已要興建新爐,產能亦未必需要大至6000噸,第三支爐更是沒有需要。

綠惜地球亦強調,垃圾焚化誠非減廢方法,I・PARK2焚燒6000噸垃圾後,會遺下逾千噸底灰和飛灰,產生污染嚴重,目前內地建材產能過剩,爐底灰建材需求疲弱,而飛灰的處理和污染監察成本大,兩種灰燼之後仍須靠堆填方式棄置,與其強調焚化,不如加強源頭減廢和回收;同時焚化爐的轉廢為能效益不高,碳排量更較燃燒化石燃料發電高,提到焚化爐日燒6000噸垃圾,佔全港都市固體廢物棄置量逾半,全年產電9.6億度,只佔全港用電量2%,而據外國研究,垃圾焚燒生產出每度電的碳排放為580克,比燃燒化石燃料的340克還要高。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: