磁力共振丨港大研發出無磁場屏蔽磁力共振儀器 接駁普通插座即可使用

撰文: 陳展棋

發布時間: 2024/06/19 17:11

最後更新: 2024/06/19 17:42

▲ 港大工程學院希望提高磁力共振掃瞄的可及性。

磁力共振影像(MRI)是醫學的重要檢查手段。港大工程學院講座教授吳學奎,開發出一種適用於全身的磁力共振掃描儀,成本遠比目前醫療應用的MRI掃描儀低,而且更安全,亦無需要昂貴的安裝設施,只需接駁標準牆身插座的電源,無需射頻或磁場屏蔽技術便可使用。研究已於知名科學期刊《科學》上發表,並被推介為觀點文章。

最新影片推介:

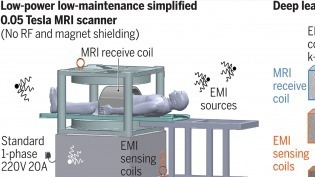

港大團隊研發的掃描器,採用小型 0.05 Tesla超低磁場強度永久磁鐵,結合主動感測和深度學習來處理電磁干擾 (EMI) 訊號。研究人員在掃描儀周圍部署了 EMI 感測線圈,運用深度學習方法,從收集的數據中直接預測無電磁干擾的核磁共振訊號。

團隊還開發了一種深度學習影像形成方法,以提高影像質量並減少掃描時間,新方法整合了影像重建和三維超解析度,並利用高場高解析度 MRI 資料中的同質人體解剖結構和影像對比度。港大團隊在0.05 Tesla超低磁場強度下成功實施常用的成像方法,包括 T1 加權、T2 加權和擴散加權成像,並優化了不同解剖結構的對比。每個方法的掃描時間設計為 8 分鐘或更短。

研究團隊開發的這款低功耗且簡易的全身 0.05 Tesla MRI 掃描儀,無需射頻或磁場屏蔽即可運行,有望解決 MRI 的可及性問題。團隊透過實驗證明掃描儀的通用性,即使在強烈 EMI 訊號的干擾下,也能對各種人體解剖結構進行全身成像。團隊還展示了深度學習影像潛力,透過利用深度計算和大量的高場 MRI 數據,將0.05T影像品質大幅提高。

吳學奎指出,今次具突破性的研究成果,將促進開發一種全新的以患者為中心、由深度學習驅動的超低場 MRI 掃描儀技術,以解決全球不同醫療保健環境中未滿足的臨床需求。