大腸癌|大腸癌1徵狀恐屬中晚期 醫生教1招分辨痔瘡VS腸癌

撰文: 黃堯姿

發布時間: 2025/02/21 16:49

最後更新: 2025/02/28 19:05

▲ 醫生教1招分辨痔瘡VS腸癌。

【大腸癌徵兆/血便/排便習慣/痔瘡】大便見血切勿大意,宜儘早做檢查,查明病因。台灣有醫生指出,很多病人在確診大腸癌時已屬中晚期,然而其實早期細心留意排便習慣,已能看出端倪。

最新影片:

台灣胃腸肝膽科醫生陳一毅接受《今健康》訪問時指出,大腸癌初期一般難以發現,其早期症狀一般會先出現貧血,症狀不明顯,且容易與其他身體問題混淆,屬於一種進展較慢的癌症。隨後當大腸癌惡化至二、三期,才會出現血便。

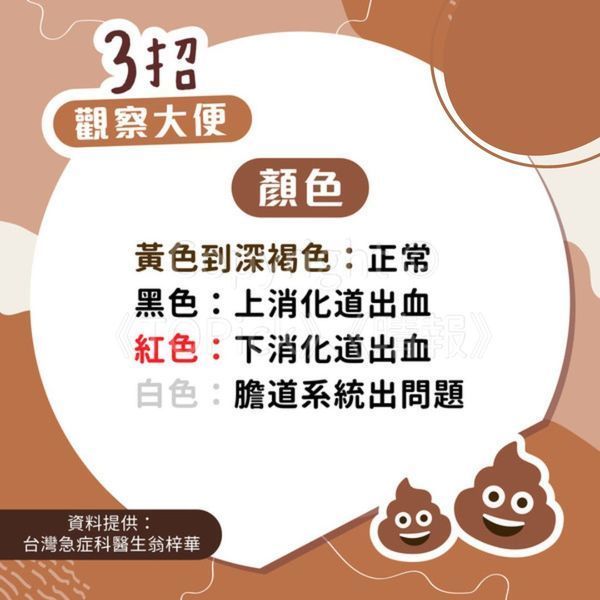

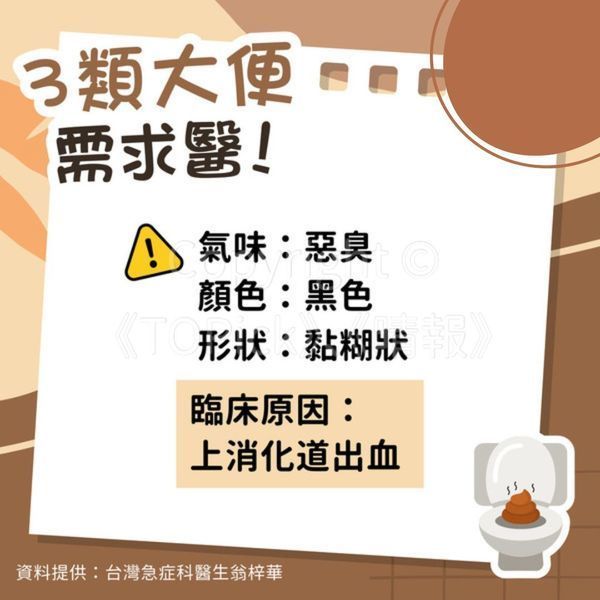

陳一毅補充,大腸癌的症狀會因為位置、大小不同,所呈現出來的症狀亦有所不同,如腫瘤位於大腸的右側,患者會出現貧血,故此有可能會出現疲倦、頭暈、頭痛、易喘等。若腫瘤增大有可能會出現阻塞腸道的情況,而出血和糞便混在一起,患者在排便時會發現暗紅色或偏黑色的糞便。

反之,當腫瘤出現在左側或直腸,容易出現阻塞情況,導致患者排便習慣改變,如腹瀉、便秘、排便的頻率增加但份量減少、形狀改變等,因為腫瘤距離出口肛門較近,因此血液混入後,較常是以鮮紅色呈現在糞便中。

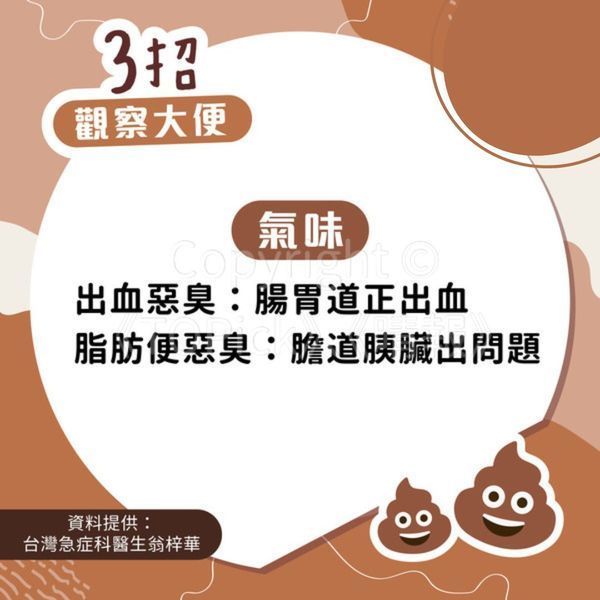

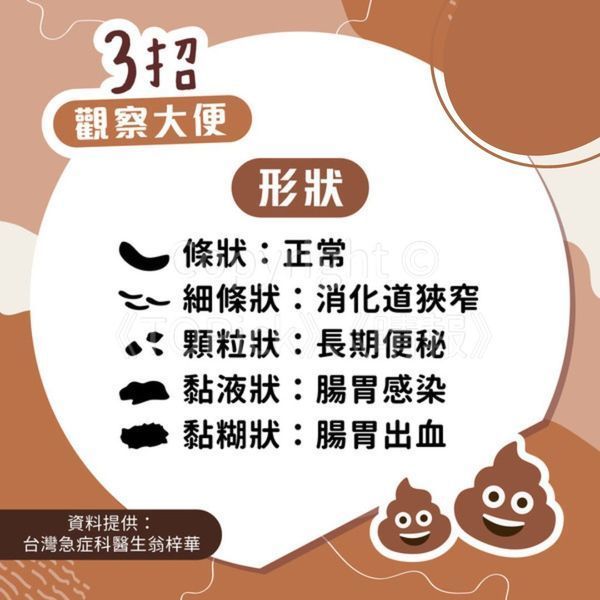

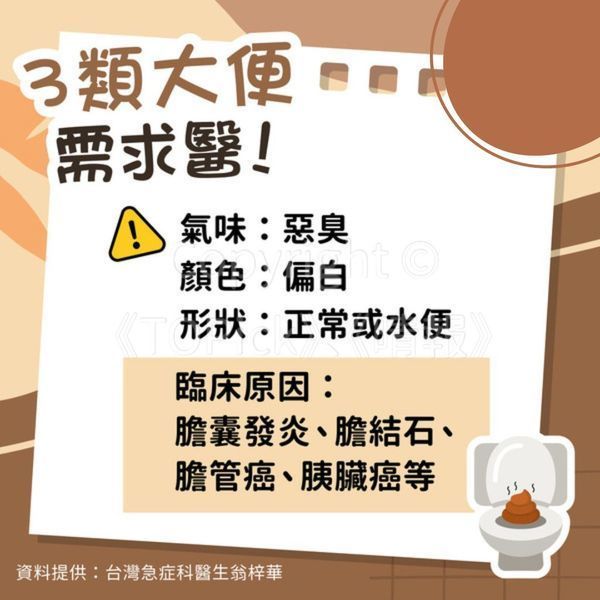

健康警號|3招觀察大便

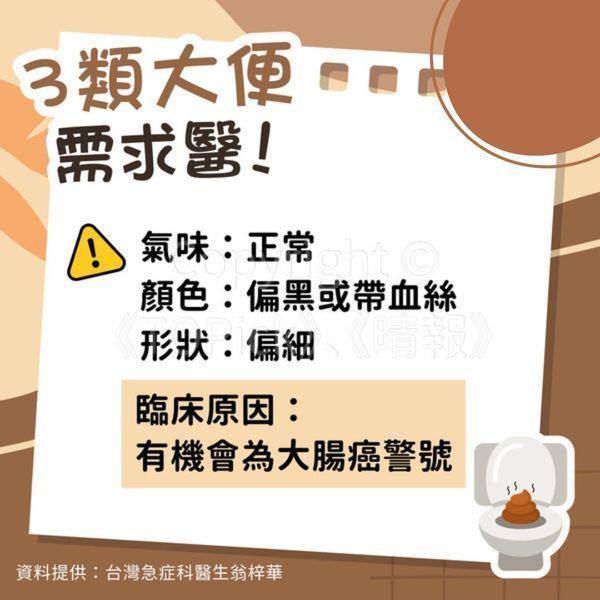

健康警號|3類大便就要留神

大腸癌|1招分辨痔瘡和大腸癌

血便雖然是一個明顯症狀,但往往容易與痔瘡混淆。陳一毅指出,痔瘡出血的血便和大腸癌的血便不同,前者會明顯看到糞便是「沾上」血液,且持續時間較短;而後者則呈現血液和糞便「混合」的情況。陳一毅續指,有其他疾病同樣會出現排便習慣改變或是血便,但如出現上述異狀,亦應儘早檢查找出原因。

大腸癌|家族病史增罹癌風險

陳一毅提醒,如家族有大腸癌病史,需要格外留意且定期做大腸癌篩檢。若父母或兄弟姊妹中有大腸癌、多發性瘜肉症等腸道疾病,罹癌風險會大大增加。而有大腸瘜肉、發炎性大腸炎、潰瘍性大腸炎、克隆氏症等相關病史者也需多加留意,同屬於高風險群組。

其他高危因素,包括酗酒、吸煙等同樣會增加患癌風險;另外,年長、肥胖、長期偏好紅肉者、飲食習慣和生活習慣不良,同樣會增加患癌風險。近年大腸癌亦見有年輕化趨勢,陳一毅引述病例,指曾有一名大腸癌病患年僅27歲,他本身亦有肥胖問題,可見肥胖與大腸癌息息相關。

大腸癌|大腸癌不同期數存活率和復發率

陳一毅指出,大腸癌越早發現存活率越高,復發機率越低。據了解,大腸癌可分為5期,從第0期至第4期存活率如下:

- 第0期:腫瘤切除乾淨存活率幾乎可達到100%

- 第1期:存活率約為85%至90%左右

- 第2期:存活率大約有80%

- 第3期:存活率約65%左右

- 第4期:若積極治療,則約有15%左右的存活機會

治療後第1期至第4期復發率如下:

- 第1期:治療後復發率約有1成

- 第2期:治療後復發率約為2成左右

- 第3期:治療後復發率約為3成到3成5

- 第4期:有機會出現轉移,因腸道之間距離位置較近,且直腸血液循環較好等關係,常見轉移至肝臟、膀胱等,而到了晚期也常見會轉移到骨頭。

大腸癌|6招預防大腸癌

- 避免過胖、煙酒外

- 應多吃深綠色蔬菜、補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養

- 盡量避免加工食品

- 以白肉取代紅肉。有研究指出,飲食上多以白肉為主的人士,比長期進食紅肉的人罹患大腸癌風險少10至12%,若加上平日飲食多以蔬果為主,罹癌風險再降低15%。

- 保持恆常運動習慣有助促進腸道蠕動

- 定期做大腸癌篩檢和糞便潛血檢查

大腸癌|大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例,並列出以下7大症狀:

大腸癌|宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾,定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計,每2年做一次糞便篩檢,能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士,要小心留意身體8大異狀,越早發現和治療,治癒機率越高:

大腸癌|初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示,本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗,佔全年新增個案的14.9%,共有2,287宗死亡個案,佔比15.4%,為全港第2位的常見及致命癌症。

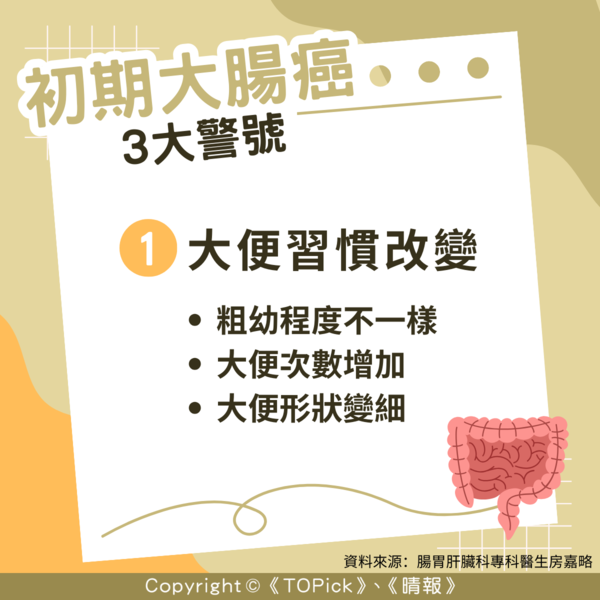

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指,早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵,不過隨著腫瘤開始增長,大腸癌的患者可能會出現不同徵狀,當中最明顯是大便習慣出現改變,他提醒如果情況持續1個月以上,就應盡快求醫檢查︰

大腸癌|預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱,大腸癌在亞洲有年輕化趨勢,50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加,中大亦有研究顯示,本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%,認為與肥胖有關,因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲下降至45歲。

相關文章:

大腸癌|大腸癌有樣睇?醫生揭6大特徵易中招 1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】

癌症殺手|5個徵兆代表大腸癌正醞釀中 醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5