飲食失調|陪伴厭食症女兒同行20年 媽媽錦囊:樂觀面對勿責怪患者

撰文: 周美好

發布時間: 2025/04/04 12:01

▲ 進食是由自己作主,部分厭食症患者遇上生活不順遂時,轉移控制體重來獲得生命的自控感。( 相片:iStock)

飲食失調包括厭食症、暴食症、狂食症,這是一種複雜且可致命的疾病,涉及精神、生理、心理及人際關係等問題。

以下一位媽媽,陪伴女兒走過20多年的厭食症路,她說患者並非「食返嘢」就一切迎刃而解,也非當事人「自己攞嚟」而自招苦難,事實上,飲食失調患者隱藏在社會的不同角落,需要大眾關注。

香港進食失調康復會董事Pauline回想,女兒在11、12歲時顯現徵狀,Pauline當時在職,女兒交托他人照顧,有日對方透露,她的女兒不大肯吃東西,而且明顯消瘦,約152cm高僅得37kg。Pauline帶女兒見心理輔導,但並未發現是厭食症。

Pauline特意請了一個月假期親自照顧女兒,才覺不妙。「真係唔得!早餐她只吃一條手指大小的麵包、半杯脫脂奶;米飯不吃,肉類也少,當然是吃不夠,但她就是食唔落!」

為食幾多 母女爭拗

家人帶她求醫,在兒科留醫。先飲7包營養奶,以求最快吸收,但一個月後進展不大,要轉到精神科跟進。因她女兒情況不算嚴重,在住院同時日間可如常上學,幸體重有上升,在聖誕期間可回家。

女兒回家,她和丈夫也未能鬆一口氣。「在家她不會像在醫院般飲食,跟她爭拗營養師要食幾多克幾多分量,女兒有次嬲到連個磅都砸爛。」

由始至終,Pauline都不知道女兒厭食的確實原因。「表面看,是她曾和3個同學一齊減肥,結果最『成功』的是她。」事實上,飲食失調的原因可以極複雜。

媽媽破冰靠寫信

Pauline為進食一事與女兒吵翻天,但現在回想,自己實在過分緊張。「她吃到幾多,是跟醫院交代,不是我,我比她還緊張,大家關係變差,也不是好事。」那段時間,兩母女話不投機,除添置東西及需要才溝通外,幾年下來也甚少打開天窗說亮話。

直至女兒中五,她向父母透露有意到外國升學,Pauline坦言有擔憂,女兒厭食病情是稍穩定,但亦轉變為暴食。女兒出國後,媽媽沒有放棄,致電女兒,談不了兩句就推說忙碌掛綫,Pauline就提筆寫信噓寒問暖,二人冰封的關係得到破解。女兒在外國約兩年返港,在港進修藝術相關課程。

她女兒其後一如其他人,有自己的工作、拍拖結婚生仔,但婚後病情卻轉差。「女兒角色變了也要適應新環境,生了孩子及轉工後多了壓力,種種原因所致。」

發掘個人興趣

女兒如今已30多歲,Pauline與她一直並肩,與病共存,作為母親,她慶幸有香港進食失調康復會(HEDA)作背後支援。「HEDA成立多久,也表示我女兒病了多久,會內有同道人互相支持互相傾訴,分享做得好、做得不好的方法,在家長會內大家已成朋友。我也學懂尋找自己的興趣,如唱粵曲和做瑜伽,不會整個人全天候聚焦在女兒的病上,試想想如只把目光放在女兒身上,更增添她的壓力。」現在母女倆如朋友般投契,Pauline說只要不提到「食」的話題就可以了。

Pauline指未有HEDA前,她像盲頭烏蠅不知方向,在網上查資料,只知道不要向厭食症患者提飲食,但子女不吃東西就更驚,怕她影響發育甚至有生命危險。Pauline沒有閒着,不斷翻書及請教人了解相關資訊,也會涉獵兒童成長心理。

情緒病使然勿指摘患者

「有些病人會把情緒發洩在身體,患者心情好些或把問題解決到,飲食上會好好多。」她說初到HEDA的家長,提起家中進食失調的子女,少不免一字一淚,後來逐漸懂得放開心情,有時以幽默正面的態度面對,感覺前路沒那麼難行。

部分香港人對進食失調認識不足,Pauline指自己初時也是如此。「以為患者『食返嘢』就無事,但其實不是食唔食嘢咁簡單,這是一種情緒病,有時患者想食也未必食到,那種辛苦不足為外人道,不要怪責當事人。」

Pauline藉訪問向女兒說出心底話:「我知道你好努力面對(進食失調問題),但有時不是次次都可以做到100分,當拎到40分、50分甚至倒退,就接受它,還有明天、後天可以捲土重來。」

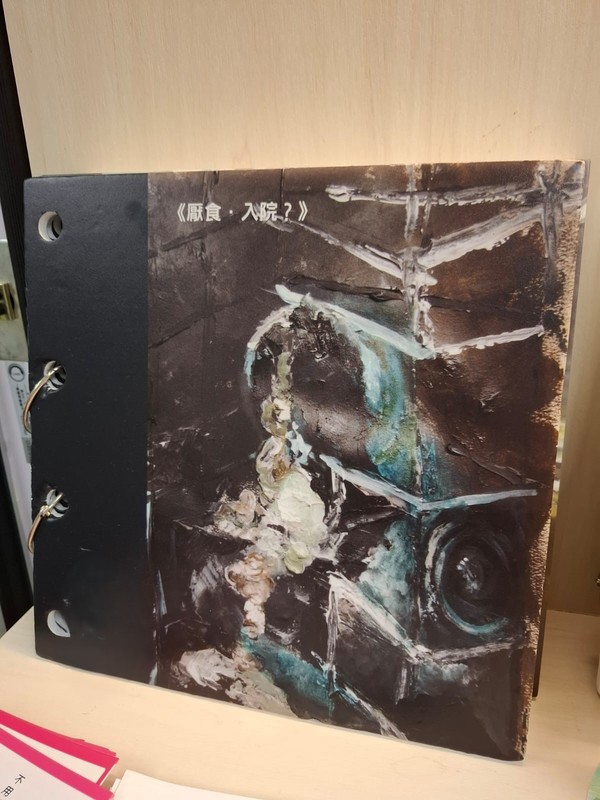

《紡ZONE.放鬆》精神健康教育展覽

日期:4月5日至6日(本周六、日)

時間:11am至7pm

地點:南豐紗廠1/F中庭 及The Annex(荃灣白田壩街45號)

內容:提升公眾對身材焦慮和進食失調的認識,並提供互動平台讓參觀者共同探索和重寫對身形的定義,屆時有註冊營養師分享破解減肥飲食迷思,更可於自拍機留下美好一刻,以實體自拍照面對及欣賞最真實自己。

主辦:香港進食失調康復會(HEDA)