胃癌|港大研究揭胃癌風險因素 盼助識別高風險群組建立篩查機制

撰文: 蔡健行

發布時間: 2025/04/14 00:00

最後更新: 2025/04/14 12:04

▲ 港大研究揭胃癌風險因素,盼助識別高風險群組建立篩查機制。

胃癌是全球第五大常見的癌症,但往往到病徵明顯已屬晚期。香港大學醫學院研究發現胃癌的早期突變和「腸化生」病變產生胃癌細胞的機制,例如患者的胃細胞基因染色體較正常多,期望透過研究找出胃癌高風險群組的特徵,為胃癌篩查工作打好基礎。

港大醫學院臨床醫學學院病理學系近期進行兩項胃癌研究,分別分析胃癌患者的細胞基因變異,和研究「腸化生」病變產生胃癌細胞的過程。第一項研究由港大醫學院聯同英國維康桑格研究所及美國麻省理工學院–哈佛大學博德研究所合作,研究胃黏膜組織的基因突變圖譜。

胃癌|部分患者胃細胞較正常多一套染色體 亦較多突變

研究合共對過千個樣本進行基因測序,透過對比健康組群和胃癌患者的樣本,發現隨着年齡增長,人類的正常胃腺體每年會產生約28個突變,到60歲時會累積約1,800個突變,但胃癌患者的突變率是正常的兩倍多。

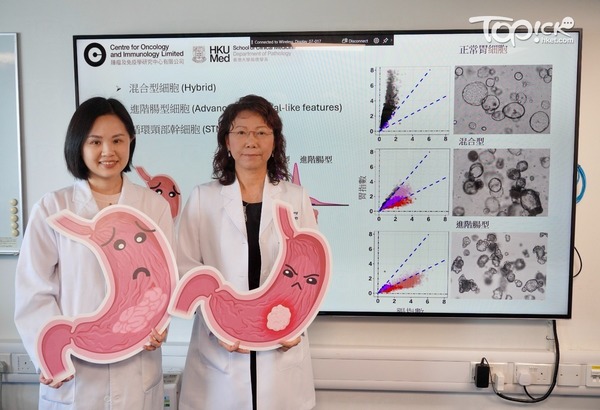

研究亦發現,部分胃癌患者的胃細胞擁有三套染色體,比正常多一套。領導研究的臨床醫學學院病理學系系主任梁雪兒表示,其中一個研究個案中,患者有75%的胃粘膜細胞基因擁有三套染色體,而且部分更早在10多歲時已出現,估計與感染性病源體或發炎有關。

胃癌|「腸化生」細胞表徵與癌細胞相似

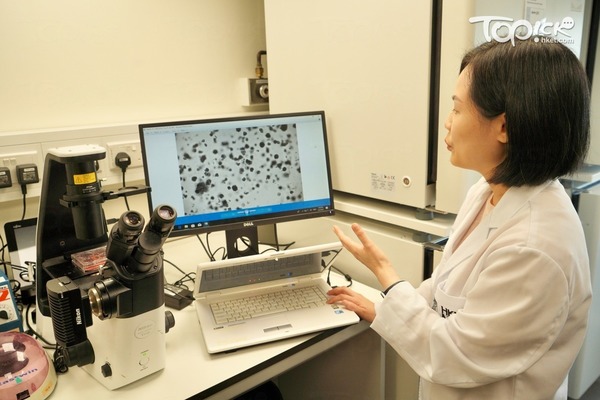

而「腸化生」是指胃細胞失去本身細胞功能,反而發展出腸細胞形態的病變,全球有15至25%人患腸化生。港大的另一項研究,透過「類器官技術」模擬胃部生態環境,從而觀察腸化生細胞的特徵和變異,並研究腸化生細胞與胃癌的關係。與梁雪兒共同領導研究的臨床醫學學院病理學系助理教授甄凱寧表示,研究發現腸化生細胞的表徵相當接近癌細胞,例如腸化生細胞的基因第20號染色體增加、能像癌細胞一樣漂浮生長等。

梁雪兒表示,隨着兩項研究揭示胃癌患者的胃部細胞基因特徵,有助醫學界推斷高風險群組的特質,例如是出現第20號染色體增加的腸化生患者、胃細胞染色體有異常等。至於要如何發現和進行大規模篩查,她稱腸化生患者會有胃部不適,需要照胃鏡,若能發展臨床識別機制,例如基因測試等,檢驗照胃鏡期間取出的胃部組織有否出現20號染色體增加的情況,會有助發展篩查機制,辨識高風險群組,繼而更密切監察情況。

胃癌|要發展更簡單技術 才能大規模篩查

至於為何要發展新的臨床識別機制,梁雪兒解釋研究的細胞標記工作和激光切割技術相當具挑戰性,需要發展較簡單的技術,才能進行大規模篩查,繼而辨識高風險人群。梁又指,篩查屬於預防疾病機制,因此發展篩查期間除了需要發展臨床識別機制和試驗,亦需要時間驗證風險因素是否會引起胃癌,坦言由發現早期突變和風險因素,至能發展篩查機制花費10年已是相當快。

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: