喪親孩子缺支援 哀傷抑壓出現行為偏差

發布時間: 2018/10/20 07:00

▲ 喪親兒童面對沉重傷痛,有前綫社工認為,及早令兒童了解死亡是怎樣一回事,能減少他們的衝擊,教導他如何珍惜生命。

當死亡突然在身邊發生,喪親者面對的沉重打擊旁人難以理解。若兒童突然喪親,沒有獲得適當的支援,孩子哀傷可能引發不少反社會行為,更有機會導致行為偏差,例如打人、失禁等,有個案因而染上煙酒癮迷惘過活長達20年。

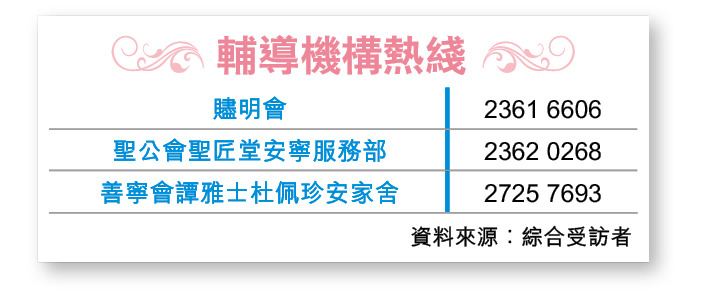

2016年本港有4.7萬人死亡,當中逾千人死於自殺或交通意外。有11年輔導喪親者經驗的聖公會聖匠堂安寧服務部高級服務經理梁梓敦指,家屬突然死亡和12歲或以下的兒童喪親者特別哀傷,其中兒童喪親者難以言語表達情緒,加上易被朋輩和媒體影響,對死亡感恐懼,甚需社工介入協助。

未必人人會將死亡告訴身邊孩子,甚至會編造各種理由隱瞞,但前綫社工認為,及早令兒童了解死亡是怎樣一回事,能減少他們的衝擊,教導他如何珍惜生命。

3年前,一位女士的丈夫突然因病離世,家中長輩認為5歲的長子嫡孫應在喪禮中擔幡買水,母親擔心儀式令兒子驚慌,遂向聖公會聖匠堂安寧服務部的哀傷輔導服務求助,社工引導母親,指所有事情對兒童均是全新概念,教她預先透過相片和短片向兒子介紹殯儀館和殮葬儀式,兒子做好心理準備,身後事亦順利完成。

之後負責的社工跟該兒童讀了有關星星的故事︰每當抬頭望上夜空,見到天上發光的星星,其實很多都早已死了,卻仍會照亮着大地,去世的親人也一樣。

後來一個晚上,兒子在家中見到媽媽難過,知道是因媽媽想念父親,就牽起媽媽的手,領她出露台望向天空,說︰「不用傷心,雖然爸爸已經死了,但他像星星一樣在天上保護着我們。」

曾有位40歲母親突然在丈夫面前跳樓自殺,丈夫悲慟不已,更不知如何告訴3歲女兒,在社工協助下,一眾親友取得共識,決定直接告訴女兒母親的死訊,親友就分工合作,有人負責開口、有人負責安慰。

開口的親友事先綵排了多次,當刻仍十分緊張,慢慢地說出︰「將要說一個壞消息,你聽後可能很難過,有問題可以問,我們會陪伴你。你母親上星期跳樓死了。」

負責個案的社工梁頌茵憶述,當時一片靜默,只有親友哭泣聲,女孩聽到後發呆了整整10秒,便轉向爸爸嚎哭了數分鐘,後來透過輔導漸漸復原,接受了母親死去的事實。

梁梓敦指,兒童也能面對死亡及參與身後事︰「講死亡,其實是想他們學珍惜。讓他們更能明白人生必會有死亡,即使會難過,卻毋須恐懼。」他提醒,千萬不要編造理由騙孩子,因小朋友現在只有幾歲,不能騙一世。

聖公會聖匠堂安寧服務部設哀傷輔導服務14年,每年處理逾500宗個案,將開設專門為突然死亡和兒童喪親者的哀傷輔導服務。